Мезаденит у взрослых лечение и диета

Мезаденит – это воспалительный процесс, который развивается в лимфатических узлах сосудов брыжейки – ткани, фиксирующей кишечник. Может быть как острым, так и хроническим. Неосложненный мезаденит опасности для жизни не представляет. У взрослых это заболевание регистрируется достаточно редко, как правило, у молодых людей худощавого телосложения.

Причины развития

Установить четкую причину развития мезаденита сложно. Более правильно говорить о предрасполагающих факторах, так как далеко не у каждого человека под влиянием одних и тех же внешних и внутренних воздействий развивается воспалительный процесс лимфатических узлов брыжейки.

Важнейшую роль среди наиболее вероятных провокаторов начала болезни играет заражение патогенными микроорганизмами. Возбудителями, вызывающими развитие мезаденита, могут быть:

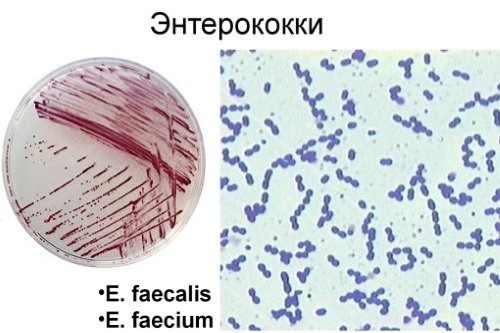

- бактерии (иерсинии, стафилококк, стрептококк, сальмонелла, кампилобактер, туберкулезная палочка);

- вирусы (герпесвирусы, энтеровирусы, ЕСНО и Коксаки, аденовирусы).

Возбудитель проникает в лимфатические узлы брыжейки двумя способами.

- Энтерогенный путь. При развитии кишечной инфекции, особенно при вовлечении в процесс тонкой кишки, микробный агент попадает в лимфатические узлы брыжейки через стенки органа.

- Гематогенный (с током крови) или же лимфогенный (с током лимфы). Возбудитель проникает в мезентериальные лимфатические узлы из воспалительного очага любой локализации – в миндалинах, легких, почках. Такой вариант развития заболевания – результат генерализации инфекционного процесса.

Мезаденит может быть как самостоятельным процессом, так и клиническим проявлением, например, вируса Эпштейна-Барра или аденовирусной инфекции.

Как и во многих других случаях выделяют острую и хроническую форму заболевания. Хронический мезаденит может быть результатом недостаточно эффективного лечения острого процесса или индивидуальной особенностью пациента.

Симптомы

Признаки острого и хронического мезаденита имеют некоторое сходство. Но существуют принципиальные отличия, которые и позволяют поставить окончательный диагноз.

Острая форма

Заболевание развивается в течении нескольких часов, редко – нескольких дней. Для острого мезаденита характерно:

-

повышение температуры до субфебрильных цифр, реже до уровня 38 °С и выше;

повышение температуры до субфебрильных цифр, реже до уровня 38 °С и выше; - озноб отмечается редко, пациент отмечает умеренную слабость и снижение работоспособности;

- ухудшается аппетит, иногда бывают тошнота и эпизоды рвоты;

- боли в животе различной интенсивности (от слабых до достаточно сильных) в верхних или средних отделах;

- нередки катаральные явления: кашель, умеренные выделения из носа, чиханье.

Продолжительность острого мезаденита обычно не превышает 5-7 дней. Среди острых вариантов заболевания наиболее распространен иерсиниозный (возбудитель Yersinia enterocolitica или Yersinia pseudotuberculosis). Общая продолжительность заболевания может растягиваться на несколько недель.

Хроническая форма

Под хроническим мезаденитом обычно рассматривают туберкулезный процесс. Этот вариант специфического инфекционного процесса редко бывает самостоятельным, как правило, это результат осложнений легочного процесса.

Для хронического мезаденита типичны:

-

постепенное развитие клинической симптоматики;

постепенное развитие клинической симптоматики; - субфебрильная температура в сочетании с незначительным изменением общего состояния;

- диспептические проявления редкие, пациент может отмечать чередование поноса и запора;

- боли в животе несильные, разлитого и ноющего характера.

По мере прогрессирования патологического процесса нарастает выраженность общей интоксикации, интенсивность болевого синдрома не нарастает.

Диагностика

Установить точный диагноз только по клинической картине достаточно сложно, так как его признаки сходны с другими заболеваниями, входящими в понятие «острый живот». Поэтому при возникновении боли в животе следует обратиться к доктору.

Для подтверждения или опровержения диагноза доктор может назначить:

-

ультразвуковое исследование органов брюшной полости (обнаружит увеличенные в размерах лимфатические узлы, а также свободную жидкость);

ультразвуковое исследование органов брюшной полости (обнаружит увеличенные в размерах лимфатические узлы, а также свободную жидкость); - томография магнитно-резонансная или позитронно-эмиссионная (с той же целью, но более точная методика);

- в диагностически сложных случаях проводится диагностическая лапароскопия.

Для подтверждения мезаденита важным моментом является выделение возбудителя из биологических жидкостей пациента и подтверждение инфекционного происхождения болезни. Для этого используют:

- бактериологическое исследование крови, фекалий, мочи на иерсинии, сальмонеллы;

- ПЦР, иммуноферментный метод для выявления вируса Эпштейна-Барр, энтеровирусов.

Диагноз мезаденита может поставить врач-хирург или инфекционист. Консервативный вариант терапии может проводить также и семейный доктор, а оперативное лечение только хирург.

Лечение

В лечении мезаденита важен комплексный подход. Применяется сочетание диетического питания, лечебно-охранительного режима, медикаментозной терапии. Хирургическое вмешательство необходимо только в отдельных редких случаях.

Диета

Предполагает механическое и химическое щажение пищеварительного канала, но достаточно высокую калорийность.

| Рекомендуемые продукты | Нерекомендуемые продукты |

|

|

Расширение диетического питания и возвращение к привычному рациону возможно после исчезновения клинической симптоматики.

Медикаментозная терапия

Подбирается в индивидуальном порядке, продолжительность курса терапии не меньше 7 дней. Могут быть использованы следующие группы препаратов:

-

антимикробные препараты (цефалоспорины 3 и 4 поколения, фторхинолоны);

антимикробные препараты (цефалоспорины 3 и 4 поколения, фторхинолоны); - нестероидные противовоспалительные (диклофенак, ибупрофен);

- спазмолитики (дротаверин);

- ферменты, улучшающие пищеварение препараты (панкреатин);

- по необходимости – противовирусные (при подтверждении вирусного происхождения заболевания).

Дозировка конкретного препарата определяется возрастом пациента и устанавливается только врачом.

Лечение туберкулезного (хронического) мезаденита предполагает длительное применение (несколько месяцев) специфических противотуберкулезных препаратов (комбинация 2 или 3) в условиях противотуберкулезного стационара.

Хирургическая терапия

Целесообразно только в крайнем случае, когда консервативная терапия неэффективна. Проводится полостная операция, иссекаются пораженные лимфатические узлы. В обязательном порядке проводится профилактика спаечной болезни: промываются петли кишечника, назначаются ферментные рассасывающие препараты.

Возможные осложнения и прогноз для жизни

Угроза для жизни пациента возникает только в случае туберкулезной этиологии болезни, так как возможно распространение возбудителя и формирование очагов в других органах и тканях. В остальных случаях при своевременном лечении прогноз заболевания благоприятный.

Источник

Содержание

- Мезаденит

- Причины мезаденита

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы мезаденита

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение мезаденита

- Прогноз и профилактика

Мезаденит — воспалительное заболевание лимфатических узлов брыжейки тонкого кишечника. Болезнь проявляется интенсивными болями в животе различной локализации, которые усиливаются при нагрузке, повышением температуры тела, тахикардией, одышкой, тошнотой, диареей. Для подтверждения диагноза необходимо проведение хирургического осмотра, лабораторных исследований, УЗИ и МРТ брюшной полости. В спорных ситуациях выполняется диагностическая лапароскопия. Лечение предполагает назначение диетического питания, антибиотиков, обезболивающих препаратов и парентеральных дезинтоксикационных растворов. При нагноении производится вскрытие абсцессов и санация брюшной полости.

Мезаденит

Мезаденит (лимфаденит мезентериальный) — воспаление лимфоузлов, расположенных в складке брюшины, основной функцией которой является подвешивание и прикрепление тонкого кишечника к задней стенке живота. В брюшной полости находится около 600 лимфатических узлов, выполняющих защитную функцию и предотвращающих развитие инфекции. Распространённость мезаденита среди острой хирургической патологии составляет 12%. Болезнь поражает преимущественно детей и молодых людей астенического телосложения в возрасте от 10 до 25 лет. Лица женского пола несколько чаще страдают данной патологией. Отмечается сезонность заболевания: число пациентов возрастает в осенне-зимний период, когда увеличивается количество больных ОРВИ.

Причины мезаденита

Заболевание развивается при наличии первичного очага воспаления в аппендиксе, кишечнике, бронхах и других органах. Лимфогенным, гематогенным или энтеральным (через просвет кишечника) путем инфекция поступает в лимфатические узлы брыжейки, где происходит размножение патогенных микроорганизмов. Причиной формирования мезаденита могут служить следующие возбудители:

- Вирусы. Воспалительное поражение брыжеечных лимфоузлов может возникать вторично на фоне вирусной инфекции дыхательных путей, мочеполовой системы и ЖКТ. Чаще всего мезентериальный лимфаденит является следствием аденовирусного тонзиллита, фарингита, конъюнктивита, цистита, энтеровирусного поражения кишечника, инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна-Барр.

- Бактерии. Возбудителями мезаденита могут являться как условно-патогенные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки, кишечная палочка) — представители нормофлоры слизистой оболочки ЖКТ, носоглотки, так и болезнетворные виды бактерий. Воспаление лимфоузлов брыжейки может наблюдаться при сальмонеллезе, кампилобактериозе, иерсиниозе, генерализации инфекционного процесса при туберкулезе бронхов, легких, костей и суставов и т. д.

Предрасполагающими факторами к развитию мезаденита являются снижение иммунитета и сопутствующие воспалительные поражения ЖКТ. Преимущественное поражение детей и подростков связано с несовершенством иммунной и пищеварительной системы, частыми пищевыми отравлениями и ОРВИ.

Патогенез

Лимфоузлы брыжейки являются барьером для проникновения инфекции из кишечника и внутренних органов в брюшное пространство. При существовании первичного воспалительного очага (в кишечнике, верхних дыхательных путях) инфекционные агенты лимфогенным, энтерогенным или гематогенным путем поступают в лимфоузлы. При наличии предрасполагающих факторов происходит рост количества патогенных микроорганизмов. Возникает отек и гиперемия брыжейки. Лимфатические узлы, преимущественно в зоне илеоцекального угла, имеют мягкую консистенцию, красный цвет. При нагноении лимфоузлов формируется инфильтрат с гнойным расплавлением и участками некроза. Генерализация инфекционно-воспалительного процесса сопровождается поражением жировой ткани брыжейки. При гистологическом исследовании отмечается лейкоцитарная инфильтрация и лимфоидная гиперплазия узлов, утолщение и отечность капсулы. В зависимости от тяжести мезаденита в брюшной полости формируется серозный или серозно-гнойный выпот.

Классификация

Заболевание вызывает поражение как отдельных лимфоузлов, так и целой группы. По течению патологического процесса выделяют острые и хронические мезадениты. Острая патология сопровождается внезапным развитием и яркой симптоматикой. Хроническое течение заболевания имеет стертую клиническую картину в течение длительного времени. В зависимости от типа возбудителя различают следующие виды мезаденитов:

1. Неспецифический. Формируется при размножении в организме вирусов или бактерий, мигрирующих из основного очага инфекции. Неспецифический мезаденит может быть простым и гнойным.

2. Специфический. Формируется под воздействием палочки Коха (микобактерий туберкулёза) или бактерий иерсиний.

Симптомы мезаденита

Острая форма заболевания характеризуется внезапным началом и быстрым развитием симптоматики. Возникают продолжительные схваткообразные боли в околопупочной области или в верхней части живота. В некоторых случаях пациенты не могут указать точную локализацию болезненных ощущений. Интенсивная боль постепенно сменяется тупой и умеренной болезненностью, которая усиливается при резкой смене местоположения, кашле. Заболевание проявляется лихорадкой, повышением частоты сердечных сокращений (до 110-120 уд./мин) и дыхательных движений (25-35 в мин). Нарастают диспепсические расстройства: появляется тошнота, сухость во рту, диарея, однократная рвота. Иногда заболевание сопровождается катаральными явлениями (насморком, кашелем, гиперемией зева), герпесом на губах, крыльях носа.

При формировании гнойного мезаденита интенсивность боли уменьшается, нарастает интоксикация организма, общее состояние пациента ухудшается. Хроническое течение болезни отличается стертой симптоматикой. Боли слабо выражены, без определённой локализации, носят кратковременный характер и усиливаются при физической нагрузке. Периодически возникает непродолжительная тошнота, запор или жидкий стул. Туберкулезный мезентериальный лимфаденит сопровождается постепенным нарастанием симптомов. Отмечается выраженная интоксикация с развитием слабости, апатии, бледности кожных покровов с появлением землистого оттенка кожи, субфебрилитета. Боли ноющие, непродолжительные, не имеющие четкой локализации.

Осложнения

Прогрессирование болезни может вызывать нагноение лимфоузла, формирование абсцесса и развитие гнойного мезаденита. Длительное течение гнойного процесса приводит к расплавлению и прорыву гнойника с излитием содержимого лимфоузла в брюшную полость. В результате развивается перитонит. При попадании патогенных микроорганизмов в кровь возникает тяжелое осложнение — сепсис, которое может привести к летальному исходу. Длительное течение мезентериального лимфаденита способствует формированию спаечной болезни органов брюшной полости. Спайки и тяжи брюшины могут привести к странгуляционной непроходимости кишечника. В редких случаях происходит генерализация процесса с развитием обширного воспаления лимфатических узлов организма.

Диагностика

Неспецифическая клиническая картина вызывает значительные трудности при диагностике болезни. Чтобы не упустить развития серьезных осложнений, диагностические манипуляции рекомендовано проводить в полном объеме. Диагностика мезентериального лимфаденита включает:

- Осмотр хирурга . При пальпаторном исследовании живота определяются плотные бугристые образования различной локализации. Отмечаются положительные симптомы Мак-Фаддена (болезненные ощущения по наружному краю прямой мышцы живота), Клейна (миграция боли справа налево при развороте пациента со спины на левый бок), Штернберга (боль при надавливании по линии, соединяющей левое подреберье с правой подвздошной областью).

- УЗИ брюшной полости. Данный метод позволяет определить плотные увеличенные лимфоузлы, повышенную эхогенность в области брыжейки. Осмотр желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки исключает наличие заболеваний со схожей симптоматикой (острый панкреатит, холецистит).

- МРТ брюшной полости. Является наиболее информативным и современным методом диагностики. Позволяет определить точное местоположение, размеры и количество пораженных лимфатических узлов. Данный способ помогает визуализировать изменения ЖКТ и других органов брюшной полости.

- Лабораторные исследования. В ОАК отмечается лейкоцитоз и увеличение СОЭ. Для бактериальной инфекции характерен сдвиг лейкоцитарной формулы влево, нейтрофилез; для вирусной — лимфоцитоз. Посев крови на стерильность позволяет определить возбудителя, циркулирующего в крови. При подозрении на туберкулезную природу болезни проводят пробу Манту, внутрикожный диаскинтест. Для определения возбудителя или наличия антител к нему используют специфические серологические методы исследования крови (ИФА, РСК и др.).

- Диагностическая лапароскопия. Выполняется при недостаточной информативности неинвазивных способов диагностики. Метод позволяет визуализировать пораженные лимфоузлы, определить их количество и локализацию, провести осмотр других абдоминальных органов для исключения сопутствующей патологии и осуществления дифференциальной диагностики. Для установления окончательного диагноза интраоперационно производят забор материала (лимфоузла) для гистологического исследования.

Дифференциальная диагностика мезаденита проводится с острой хирургической патологией брюшной полости: острым аппендицитом, панкреатитом, холециститом, кишечной и почечной коликой, колитом, обострением язвенной болезни желудка и 12-ПК. При болях внизу живота болезнь дифференцируют с аднекситом, апоплексией яичника. Схожую симптоматику могут иметь доброкачественные и злокачественные новообразования, специфическое увеличение брыжеечных лимфоузлов при ВИЧ-инфекции, сифилисе, лимфогранулематозе.

Лечение мезаденита

Основной задачей при лечении заболевания служит выявление и санация первичного очага инфекции. При неосложненном остром течении болезни применяют консервативную терапию. Этиотропно назначают антибактериальные препараты, исходя из вида бактериального возбудителя. При туберкулезном мезадените показано проведение специфической терапии в условиях противотуберкулезного диспансера. Симптоматически назначают противовоспалительные, обезболивающие, иммуностимулирующие препараты. При интенсивной длительной боли проводят паранефральную блокаду. Для уменьшения интоксикации выполняют парентеральную дезинтоксикационную терапию.

При гнойном мезадените показано хирургическое лечение. Проводят вскрытие и дренирование абсцесса с ревизией брюшной полости. Всем пациентам рекомендовано соблюдать диету (стол №5). Необходимо отказаться от жирных, жареных, копченых блюд, мучных изделий, кофе, алкоголя. Предпочтение следует отдать нежирным сортам рыбы и мяса, овощным супам, кашам, морсам. Пищу рекомендовано принимать 4-5 раз в сутки небольшими порциями. Физиотерапевтическое лечение включает проведение магнитотерапии, УВЧ-терапии. В период ремиссии и реабилитации показана лечебная гимнастика под контролем врача ЛФК.

Прогноз и профилактика

Прогноз мезентериального лимфаденита благоприятный при своевременной диагностике и грамотной терапии болезни. Развитие осложнений может повлечь за собой тяжелые, жизнеугрожающие состояния (перитонит, сепсис, кишечная непроходимость). Основой профилактики служит выявление и лечение хронических очагов воспаления, которые могут послужить источником формирования мезаденита. Для профилактики большое значение имеет периодическое прохождение медицинских осмотров, поддержание здорового образа жизни и укрепление иммунитета (прием мультивитаминов, прогулки на свежем воздухе, закаливание).

Источник